भारत का एक दौर था, जब सिद्धांतों को सर्वोपरि माना जाता था। ट्रॉफी, खिताब और नाम से ऊपर देश का चरित्र और नैतिकता खड़ी होती थी। 1974 का डेविस कप फाइनल याद कीजिए। मुक़ाबला दक्षिण अफ्रीका से होना था।

जीत भारत की झोली में आती, लेकिन उस समय हमारे पासपोर्ट पर साफ़ अंकित था— “साउथ अफ्रीका यात्रा वर्जित है”। कारण था रंगभेद के खिलाफ़ भारत का अडिग रुख़।

भारत ने फाइनल ही छोड़ दिया, जीत खो दी, लेकिन अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। फिर श्रीलंका का गृहयुद्ध भी गवाह है।

अनुराधापुरा नरसंहार में सैकड़ों निर्दोष मारे गए। भारत ने शांति की राह चुनी, दबाव बनाया और जब सफल नहीं हुआ तो क्रिकेट तक का बहिष्कार कर दिया। 1986 का एशिया कप, जिसमें भारत चैंपियन था, भारत ने साफ़ कहा “अन्याय के साथ खड़े होकर हम नहीं खेलेंगे”। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का याद है, जिसमें श्रीलंका को चेतावनी थी कि तमिलों पर अत्याचार रुके, वरना भारत मैदान से बाहर रहेगा। पाकिस्तान से भी भारत का यही इतिहास रहा। 1965 और 1971 की जंग के बाद खेल संबंध ठप हो गए। कारगिल युद्ध (1999) के बाद क्रिकेट रिश्तों पर ताला लग गया। और 26/11 मुंबई हमले के बाद तो पूरे देश ने कहा “पहले खून का हिसाब, फिर खेल”। लेकिन आज क्या हो रहा है?

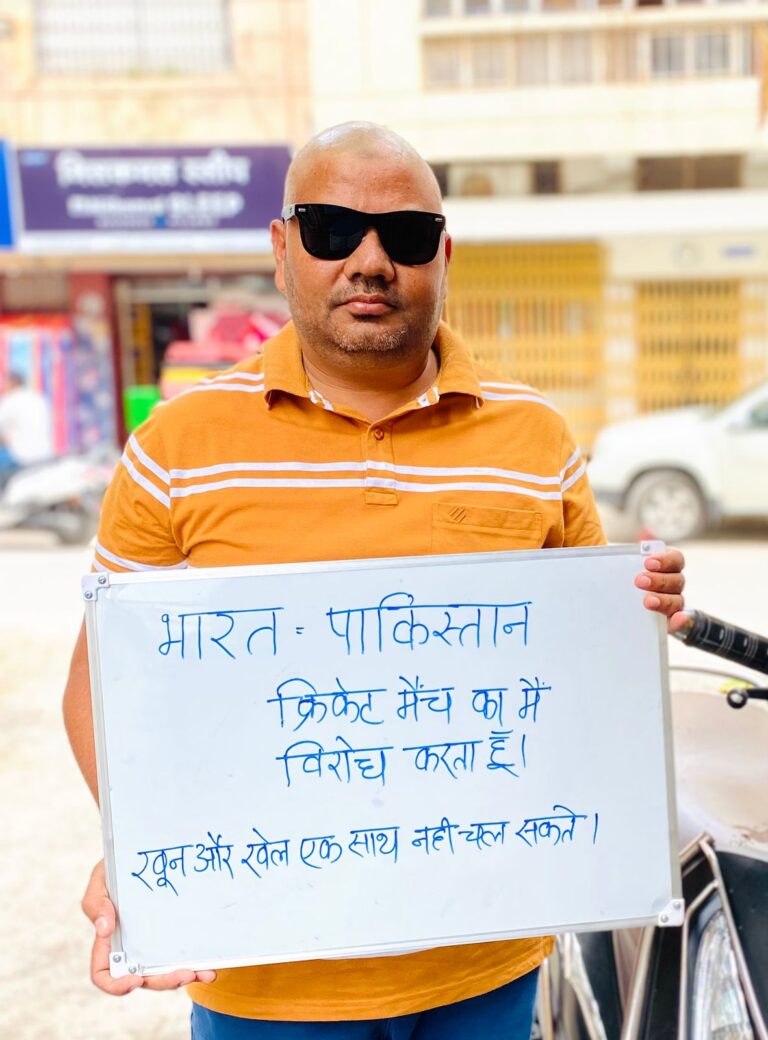

फिर वही पुराना बयान—“खून और पानी साथ नहीं बह सकते”। पहलगाम में निर्दोष नागरिक मारे जाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवान शहीद होते हैं, और सब जानते हैं कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। कुछ दिनों तक कड़ी बातें, बहिष्कार का शोर… फिर वही ढर्रा, वही टूर्नामेंट, वही खेलने की तैयारियाँ। एशिया कप में पाकिस्तान से खेलने के लिए फिर सज-धज कर तैयार! तो सवाल उठता है की क्या यह हमारे जवानों की शहादत का अपमान नहीं? क्या यह उन माताओं के आँसुओं की अनदेखी नहीं? क्या जय शाह की आईसीसी की कुर्सी, शहीदों की कुर्बानी से भी अधिक कीमती है? भारत की ताक़त हमेशा उसके त्याग और आदर्शों में रही है।

यह देश तब महान बना, जब उसने लोभ, सत्ता और लाभ से ऊपर उठकर कठोर फैसले लिए। आज लगता है कि सत्ता की राजनीति और खेल की गद्दी ने उस आदर्शवाद की लौ को धीमा कर दिया है। खेल को विशुद्ध बिजनेस बना दिया एक “व्यापारी” ने।

परवेज आलम गांधी

प्रदेश महासचिव

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग